L’évaluation en enseignement de spécialité histoire – géographie – géopolitique – sciences politiques constitue un enjeu important de par sa place dans les épreuves du baccalauréat. Il s’agira ici de revenir sur l’évaluation des épreuves écrites d’HGGSP et plus particulièrement l’étude critique d’un ou deux documents A partir de la méthodologie conçue par le groupe de l’IGESR, l’académie de Toulouse propose deux situations d’évaluation et exemples de production réalisables par des élèves, dans l’esprit de cette démarche.

1/ Conduire l’évaluation en HGGSP : la composition

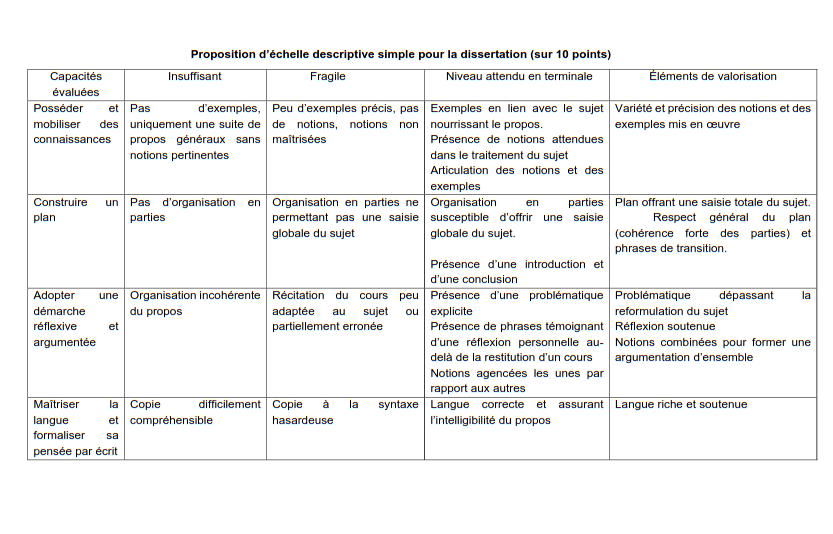

La composition peut être évaluée en s’appuyant sur une échelle descriptive. Celle-ci remplit en effet trois objectifs principaux :

-elle cerne l’objet étudié et détermine le niveau d’exigence à atteindre ;

-elle explicite les exigences et apparaît comme un contrat clair avec les élèves ;elle est alors un moyen de formation pour l’élève ;

-elle propose un outil à l’évaluateur.

Echelle critériée descriptive fournie dans des corrigés officiels d'épreuve d'enseignement de spécialité2/ Conduire l’évaluation en HGGSP : l’étude critique de document(s)

L’étude critique reste l’exercice le plus difficile. Outre qu’elle fait appel à des connaissances, deux écueils la guette, la paraphrase et la dissertation. Afin d’expliciter l’objet d’étude, de déterminer le niveau d’exigence à atteindre et d’avoir un contrat clair avec l’élève, il est possible de s’appuyer sur un conducteur qui se place au niveau de l’élève. Il est alors constitué des différentes étapes que l’élève va suivre, celles-ci pouvant être menées au brouillon, et qui guident son raisonnement.

D’abord l’introduction : elle n’obéit à aucune forme canonique. Toutefois plusieurs éléments la compose :

-la consigne (ou sujet) est toujours précisée ;

-l'annonce du plan : son annonce répond à la consigne et permet d’utiliser le document (ou au moins un des deux documents) dans chaque partie ;

-la présentation du ou des documents : l’élève présente le(s) document(s) (cela peut être fait aussi après la précision de la consigne) ;

-la question de la problématique : outre la dénomination (on peut également parler de question problème, de fil directeur), ici de la souplesse est nécessaire. Une simple reformulation peut parfois suffire.

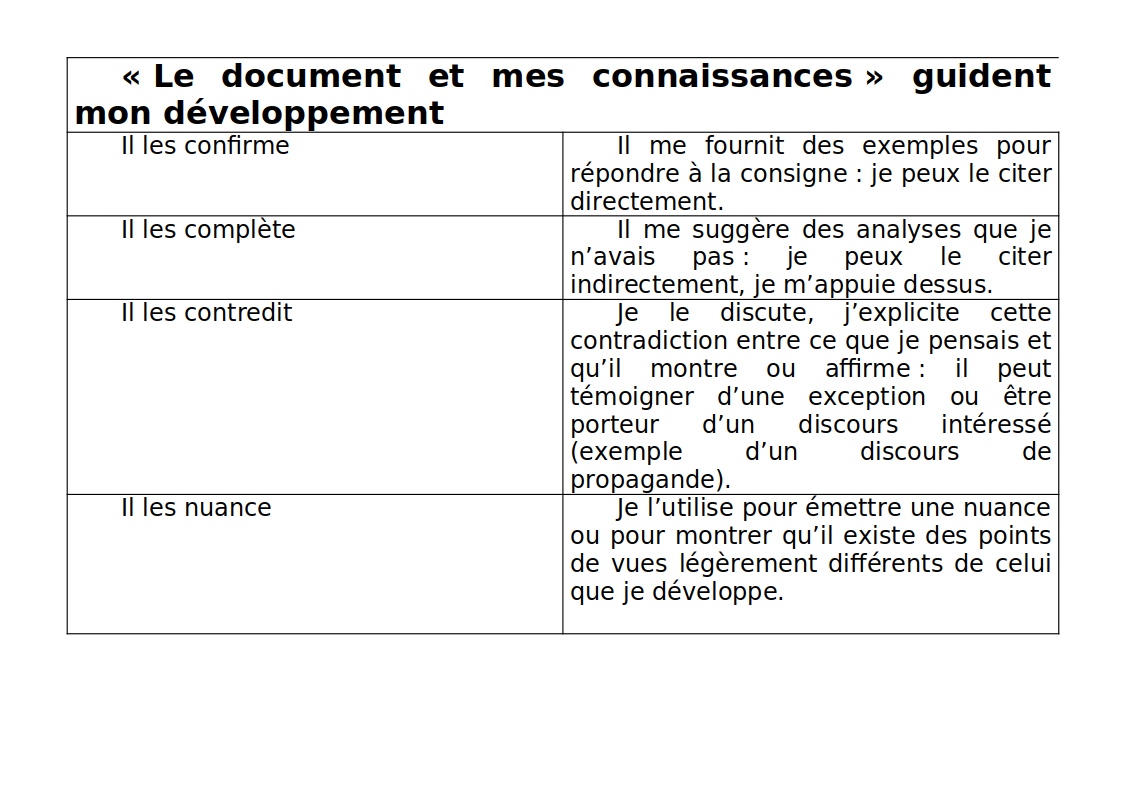

Le développement : le document et les connaissances le guident. Il faut d’emblée préciser que la réflexion part toujours du document, et non des connaissances. Quatre verbes d’action peuvent alors guider la réflexion de l’élève lorsqu’il doit mener une analyse critique d’un seul document :

-le document confirme mes connaissances : Il me fournit alors des exemples pour répondre à la consigne et je peux le citer directement.

-le document complète mes connaissances : Il me suggère alors des analyses que je n’avais pas : je peux le citer indirectement, je m’appuie dessus.

-le document contredit mes connaissances : Je le discute alors , j’explicite cette contradiction entre ce que je pensais et qu’il montre ou affirme : il peut témoigner d’une exception ou être porteur d’un discours intéressé (exemple d’un discours de propagande).

-le document nuance mes connaissances : Je l’utilise pour émettre une nuance ou pour montrer qu’il existe des points de vues légèrement différents de celui que je développe.

Tableau de synthèse réalisé par le groupe histoire-géographie de l'IGESR 3/ Un exemple d’étude critique d’un document.

Choix a été fait de sélectionner un sujet parmi ceux que propos la BNS pour la classe de terminale. Les références sont les suivantes : GTCHIGE05558 (QP_G1_QS_S1_CD_H3_2_S2).

La consigne est la suivante : En analysant le document, vous montrerez l’évolution de la place et des droits des femmes dans la société française à partir du début des années 1970.

Document : Discours du président de la République, François Mitterrand, à l’occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars 1982

Pour la première fois la nation française commémore officiellement, avec tout l'éclat qu'elle mérite, la date du 8 mars 1857 (1), que les femmes du monde entier ont choisi pour illustrer leur combat.

Cela n'aurait pas été possible non plus sans l'action des mouvements féminins qui ont forcé la reconnaissance des droits des femmes et mis en route d'importants changements sociaux. Je voudrais ici rendre hommage à celles, les plus connues comme les plus obscures, qui ont permis cette avancée. C'est à elles que l'on doit l'impressionnante évolution qui, en l'espace d'une génération, a commencé d'infléchir les comportements et arraché les premières réformes.

On ne peut plus aujourd'hui parler des femmes, de leurs droits, de la place qui doit être la leur dans la société comme on le faisait il y a 20 ans. Des perspectives nouvelles se sont imposées, en particulier au sein de toutes les forces porteuses du changement. Cela ne suffit pas, bien sûr, à faire que les problèmes soient résolus. Mais cela constitue la base à partir de laquelle nous pouvons agir.

Une première page a été écrite. Reste à remplir la seconde. Reste non seulement à renforcer les droits de la femme mais surtout à les faire passer dans les faits. […]

Les objectifs sont simples à définir. Ils répondent aux exigences que manifestent les femmes d'aujourd'hui : autonomie, égalité et dignité.

Pourquoi ces exigences ? Parce que la réalité sociale les contredit. Parce que, quels que soient les progrès réalisés, la situation de la femme dans notre société reste marquée par la dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la personne.

Il est inutile que je reprenne maintenant des chiffres bien connus de celles et de ceux qui m'écoutent. Ils montrent que les femmes sont majoritaires parmi les smicards, les chômeurs, les allocataires du minimum vieillesse, les personnes auxiliaires, temporaires, vacataires, tandis qu'elles sont minoritaires parmi les bénéficiaires de la formation ou de la promotion professionnelle alors qu'elles sont majoritaires dans la nation.

Je ne m'attarderai pas, non plus, sur les inégalités qui subsistent ou ressurgissent entre hommes et femmes dans tous les compartiments de la vie sociale et professionnelle. […]

Allons tout de suite à l'essentiel. L'autonomie de la femme c'est d'abord, dans notre société, l'autonomie économique. Elle se concrétise dans la plus grande majorité des cas, par l'exercice, ou par l'acquisition des moyens de l'exercice d'une activité professionnelle. Les femmes ont été ces dernières années, de plus en plus nombreuses à revendiquer le droit à l'emploi. Rares sont celles, dans les générations nouvelles, qui ne cherchent à exercer leur droit à cette formation professionnelle.

Note (1) : Date à laquelle des ouvrières du textile se sont mises en grève à New York pour demander, entre autres, l’égalité salariale avec les hommes.

Source : site Internet de l’Élysée

Première étape : entrer dans l’étude critique du document

-La consigne donnée : En analysant le document, vous montrerez l’évolution de la place et des droits des femmes dans la société française à partir du début des années 1970.

Plusieurs éléments la composent : Evolution de la place et des droits des femmes / Société française / Période allant du début des années 1970 à nos jours.

-Quel plan : Plan chronologique ? Plan thématique ? Plan chrono-thématique ?

-Présenter le document : Discours du président de la République, François Mitterrand, à l’occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars 1982

Seconde étape : « Le document et mes connaissances » guident mon développement

Partir du texte : Quelles informations donne t-il à l’élève ?

-8 mars 1857 : date à laquelle des ouvrières du textile se sont mises en grève à New York pour demander, entre autres, l’égalité salariale avec les hommes.

-les actions des mouvements féminins et les changements sociaux avec les premières réformes. Mais des actions insuffisantes : que reste-t-il à faire ? Renforcer les droits de la femme et les faire passer dans les faits à savoir autonomie, égalité et dignité.

-La situation des femmes en 1982 : la dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la personne. Les femmes sont majoritaires parmi les smicards, les chômeurs, les allocataires du minimum vieillesse, les personnes auxiliaires, temporaires, vacataires, tandis qu'elles sont minoritaires parmi les bénéficiaires de la formation ou de la promotion professionnelle alors qu'elles sont majoritaires dans la nation. Les inégalités subsistent ou ressurgissent entre hommes et femmes dans tous les compartiments de la vie sociale et professionnelle. L'autonomie économique est insuffisante.

1/Le document confirme mes connaissances. Il fournit des exemples pour répondre à la consigne : je peux le citer directement.

Le texte indique l’action des mouvements féminins et les changements sociaux avec les premières réformes.

L’élève peut reprendre cette information et la nourrir avec des connaissances personnelles comme par exemple :

-l’ordonnance du 21 avril 1944 instaure le droit de vote pour les femmes ;

-1960 création du Mouvement français pour le planning familial (qui vise à aider les femmes à maîtriser leur fécondité) ;

-1965 la loi met un terme à l'incapacité des femmes : elles peuvent alors accéder à un emploi et ouvrir un compte en banque sans recourir à l'autorisation de leur conjoint ;

-1970 Antoinette Fouque crée le Mouvement de libération de la femme (MLF)

-l'avocate Gisèle Halimi, connue pour sa défense d'une jeune femme accusée d'avoir avorté après un viol lors du fameux procès de Bobigny, fonde l'association Choisir la cause des femmes avec la philosophe Simone de Beauvoir, autrice du Deuxième Sexe,

-1970, le statut de chef de famille disparaît et l'autorité paternelle sur les enfants devient une autorité parentale conjointe.

-1972 la loi impose l'égalité des salaires entre hommes et femmes

-1975 la loi Veil ouvre le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG)

Mais en 1982 (date du texte), de nouveaux droits à mener : PMA, égalité salariale…

2/Le document complète mes connaissances. Il me suggère des analyses que je n’avais pas : je peux le citer indirectement, je m’appuie dessus.

Le texte indique :

-8 mars 1857 : date à laquelle des ouvrières du textile se sont mises en grève à New York pour demander, entre autres, l’égalité salariale avec les hommes.

-La situation des femmes en 1982 : la dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la personne.

L’élève peut alors avoir une approche scalaire en se référant à des exemples pris dans d’autres pays. Il peut aussi développer un des aspects de la situation des femmes à l’aide de ses connaissances.

3/Le document contredit mes connaissances. Je le discute, j’explicite cette contradiction entre ce que je pensais et qu’il montre ou affirme : il peut témoigner d’une exception ou être porteur d’un discours intéressé (exemple d’un discours de propagande).

Le texte indique des actions insuffisantes : que reste-t-il à faire ? Renforcer les droits de la femme et les faire passer dans les faits à savoir autonomie, égalité et dignité.

L’élève peut ne pas mesurer que les inégalités sont encore aussi prégnantes en 1982, et qu’aujourd’hui c’est toujours le cas, mais à un degré moindre.

4/ Le document nuance mes connaissances. Je l’utilise pour émettre une nuance ou pour montrer qu’il existe des points de vues légèrement différents de celui que je développe.

Le texte indique que les femmes sont majoritaires parmi les smicards, les chômeurs, les allocataires du minimum vieillesse, les personnes auxiliaires, temporaires, vacataires, tandis qu'elles sont minoritaires parmi les bénéficiaires de la formation ou de la promotion professionnelle alors qu'elles sont majoritaires dans la nation. Les inégalités subsistent ou ressurgissent entre hommes et femmes dans tous les compartiments de la vie sociale et professionnelle. L'autonomie économique est insuffisante.

L’élève peut ici s’appuyer sur des chiffres ou des statistiques. Il peut aussi donner des exemples précis d’inégalités femme-homme comme par exemple les informations que mentionne le centre Hubertine Auclert (https://www.centre-hubertine-auclert.fr/)

Plus largement, il sera possible de valoriser l’élève qui amène des informations personnelles sur la situation des femmes depuis 1982 (associations, évolutions des lois…) et s’appuie sur des exemples précis (personnalités, filmographie, séries…) ; l’élève qui précise les propos de l’auteur du texte, ici l’ancien président F. Mitterrand, les nuance ou les contredit ; l’élève qui fait référence à la situation actuelle en 2025 soit en conclusion soit qui la file tout au long du propos comme moyen de nuance son analyse.

4/ Un exemple d’étude critique avec deux documents

Le sujet suivant a été créé par l'académie de Toulouse. Il se place dans le thème 1 de terminale "De nouveaux espaces de conquête".

4.1 Produire une étude critique de documents

L'étude critique de deux documents consiste à articuler trois éléments : les deux documents et des connaissances.

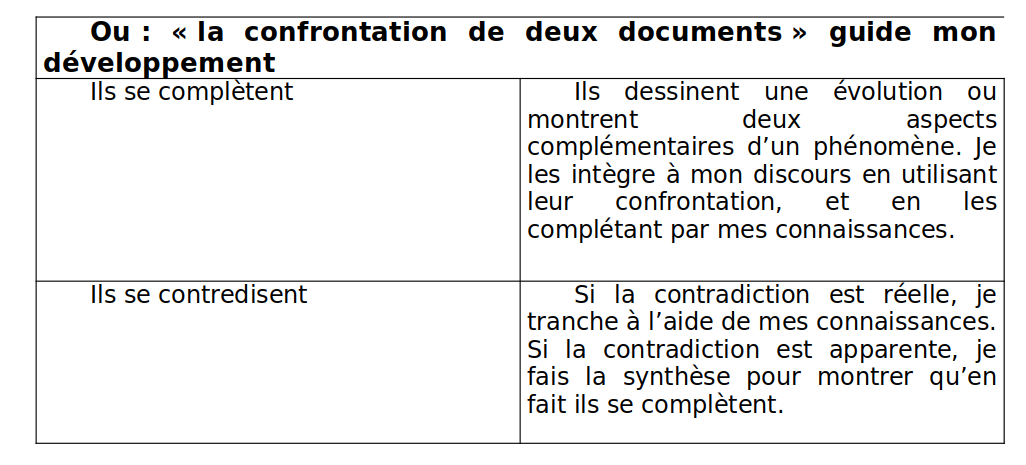

Si l’analyse d’un seul document peut s’appuyer sur les quatre verbes d’action qui constituent autant d’étapes possibles, le cas où deux documents sont à analyser rend la situation plus complexe. En effet, la confrontation des deux documents est alors le cœur même du développement. Deux verbes d’action éclairent alors les deux situations possibles :

-soit les deux documents se complètent : Ils dessinent alors une évolution ou montrent deux aspects complémentaires d’un même phénomène. Je les intègre à mon discours en utilisant leur confrontation, et en les complétant par mes connaissances ;-soit les deux documents se contredisent : si la contradiction est réelle, je tranche à l’aide de mes connaissances ; si la contradiction est apparente, je fais la synthèse pour montrer qu’en fait ils se complètent.

Tableau de synthèse réalisé par le groupe histoire-géographie de l'IGESR Les verbes d'action permettent de confronter les documents. Comme dit précédemment, les deux documents peuvent se confirmer, se compléter, se contredire ou se nuancer. L'apport de connaissances peut éclairer en cas de confrontation comme dans les exemples suivants.

4.1 Le plan

Plusieurs plans sont possibles. On peut suivre les indications du jalon :

I DISCOURS

II INVESTISSEMENTS

III APPROPRIATIONS

Mais l'on peut aussi faire une plan thématique simple :

I UNE AFFIRMATION ECONOMIQUE CERTAINE

II UNE AFFIRMATION MILITAIRE CROISSANTE

III UNE AFFIRMATION DANS LA GOUVERNANCE MONDIALE NUANCEE

Tout plan est possible du moment que la démarche de l'étude critique de document est respectée avec une réponse à la consigne.

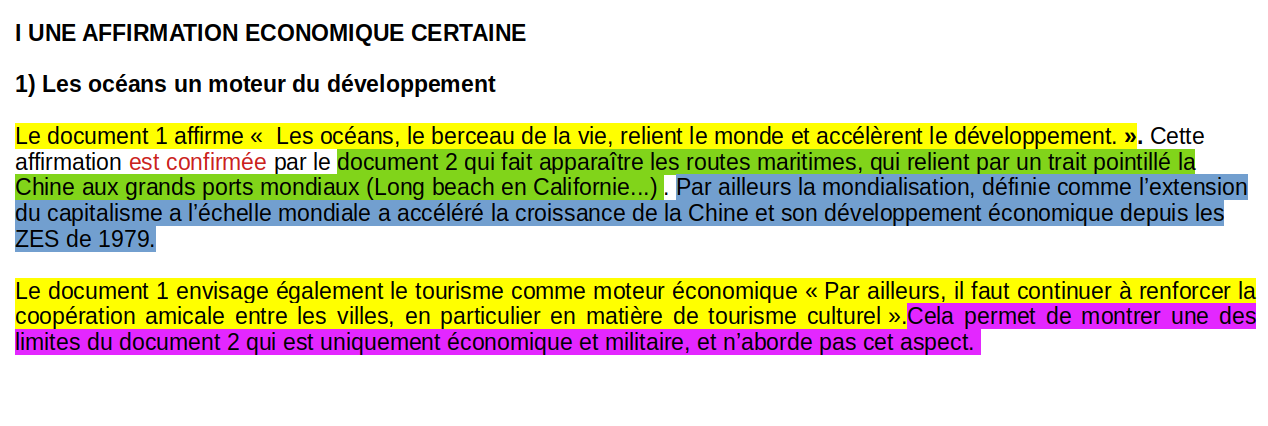

4.3 Un exemple de développement

La proposition suivante sert à illustrer comment la réponse d'un élève peut s'organiser, ainsi que le niveau de connaissances qui peut être attendu, dans la perspective d'une évaluation au niveau satisfaisant. Il ne s'agit en rien d'un corrigé mais d'une illustration, dans le cadre d'une situation d'évaluation, du développement uniquement. Des élèves pourront bien sûr aller plus loin en fonction de leurs connaissances.

Le code couleur est le suivant :

en jaune informations du document 1

en vert informations du document 2

en bleu connaissances

les verbes d'action qui coordonnent le rapport entre les deux documents sont en rouge

Il est également possible pour l'élève de réfléchir aux limites du document (en rose)

Image

Dans le cadre d'une approche critique, il n'est pas interdit à l'élève d'interpréter les documents ou d'être nuancé, pour montrer qu'il prend du recul. Là encore les connaissances permettent d'éclairer les documents en cas d'écart entre les deux, comme dans les exemples suivants. De même, la question du champ lexical, travaillée en français par les élèves, peut être investie, tout en conservant l'approche disciplinaire de nos disciplines, qui replace les propos dans un contexte.

De même, dans la démarche d'une étude critiques de documents, il est possible pour l'élève d'émettre des hypothèses sur les intentions de l'auteur (en rose) qu'il éclaire par rapport à ses connaissances (en bleu). Cela permet de sortir du prélèvement simple d'information et de la paraĥrase pour amorcer une véritable approche critique. Il convient de généraliser cette méthodologie bien en amont de la terminale en s'interrogeant sur la position de l'auteur (qui est-il au moment du texte? à qui parle t-il? où parle t-il? quel est le contexte de production?). Les méthodes automatisées (de type DANS Date, auteur, nature, source...) sont donc à éviter pour construire cette approche critique.

5/ Les différents plans possibles

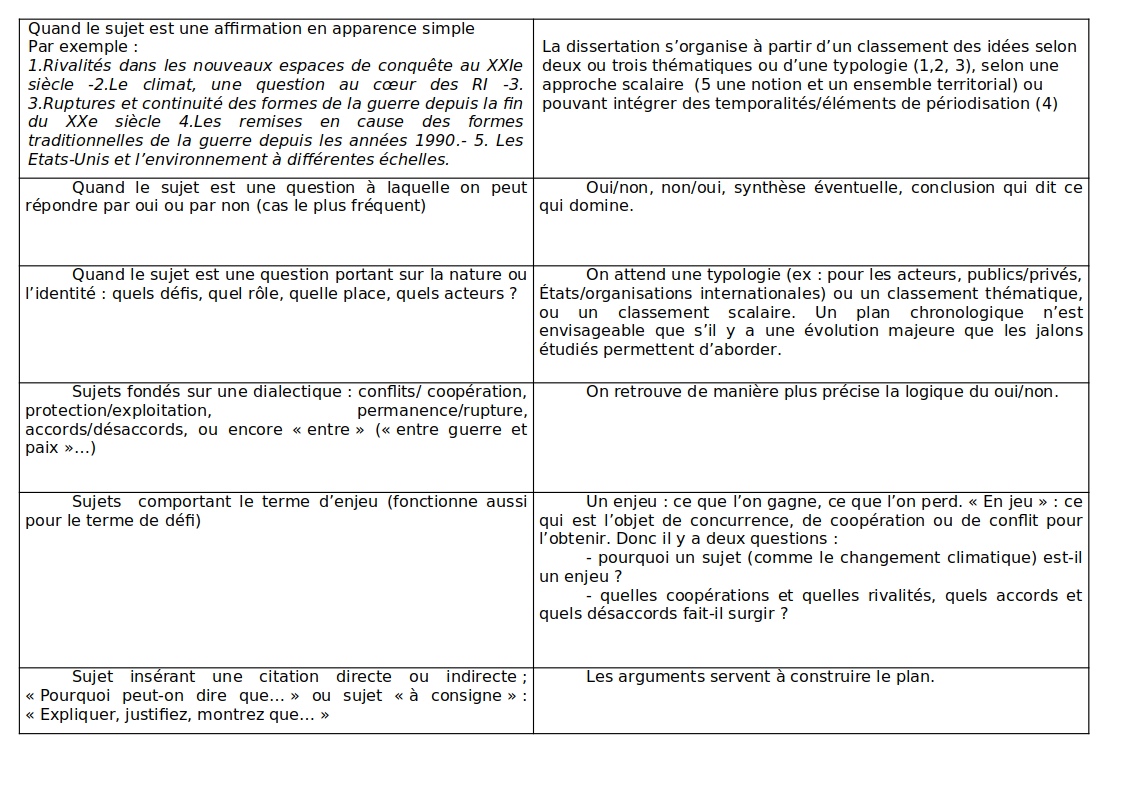

Le groupe histoire-géographie de l'IGESR propose dans le tableau de synthèse ci-dessous des plans en fonction des différents types de sujet :

Il est intéressant, à l'aune de ce tableau, de confronter régulièrement les élèves à des sujets, afin de leur permettre d'identifier rapidement quel type de plan peut être envisagé. Plusieurs plans peuvent être débattus de manière collective, plutôt qu'un travail individuel qui n'est jamais confronté.

Les professeurs peuvent également montrer aux élèves, sur un sujet, la construction de différents types de plans, plutôt qu'une correction unique qui ne permet pas de réfléchir aux différentes stratégies de réponse à une consigne.