Auteur :

Jean-Luc KPODAR, professeur de Lettres Modernes au collège Rosa Parks à Toulouse, formateur académique et IAN Lettres.

Introduction

Dans le cadre des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM), j'ai réalisé cette expérimentation pour explorer comment l'outil numérique Elaastic peut encourager une réflexion des élèves sur la langue. Mon objectif principal était de comprendre comment cet outil numérique peut non seulement aider à évaluer avec précision les représentations initiales des élèves sur les compléments d'objet, mais également à les transformer.

Contexte de l’expérimentation

L'expérience a été menée avec une classe de cinquième dans un collège classé REP+. J'ai choisi l'outil Elaastic pour sa capacité à donner accès au raisonnement grammatical de l’élève, puisque les réponses aux questions posées par le professeur sont systématiquement associées à une justification.

Présentation de la plateforme Elaastic

Qu’est-ce quʼElaastic ?

Elaastic est une plateforme d'évaluation numérique conçue pour améliorer l'engagement des élèves et le développement de l'esprit critique à travers des méthodes d'évaluation formative.

Fonctionnalités principales

Phase de questionnement interactive

Dans la première phase, les élèves répondent individuellement à des questions à choix multiples ou des questions ouvertes, via la plateforme.

Les réponses initiales sont recueillies sans que les résultats soient immédiatement visibles par les autres élèves.

Un élément particulièrement intéressant d’Elaastic est que les élèves doivent non seulement répondre à une question, mais également justifier leur réponse. Ainsi, le professeur peut-il accéder au raisonnement grammatical de chacun d’entre eux, ce qui est une grande plus-value de cet outil.

Évaluation par les pairs

Après la première phase de réponse, les élèves sont exposés à des réponses rédigées par leurs pairs. Ces réponses sont présentées de façon anonyme, ce qui évite le risque qu’ils ne suivent les réponses des élèves réputés forts.

Chaque élève évalue ainsi les réponses des autres, indiquant son degré d'accord ou de désaccord, ce qui favorise une réflexion critique et une confrontation des idées.

Le nombre de réponses présentées à chaque élève est déterminé par le professeur en amont de la séquence.

L'algorithme de la plateforme sélectionne les réponses présentées à chaque élève afin qu'elles soient différentes des siennes.

Bénéfices attendus de l'utilisation d'Elaastic

Engagement accru

La participation active et la nécessité de justifier les réponses augmentent l'engagement des élèves et l'intérêt pour le sujet traité. Tous les élèves répondent, contrairement à une séance orale où seuls quelques-uns sont interrogés.

Émergence d’un conflit socio-cognitif

Les élèves sont confrontés aux arguments des autres, ce qui favorise l’émergence d’un conflit socio-cognitif. Ils peuvent ainsi se rendre compte d’une erreur dans leur raisonnement ou, tout du moins, que leur réponse initiale n’est pas évidente et méritera une clarification.

Déroulement de l’expérimentation

Matériel et méthodologie

La première séance s’est déroulée dans la salle de cours habituelle. Les élèves ont travaillé sur des tablettes, partagées en binômes en raison de leur nombre insuffisant, ce qui a ajouté une dimension collaborative au travail.

Lors de la deuxième séance, nous étions en salle informatique où chaque élève disposait d’un poste informatique.

Première séance

J’ai commencé la première séance par une phase d’introduction où les élèves ont répondu à une question prétexte pour se familiariser avec l’outil. Ils devaient regarder un extrait du film LʼAvare et répondre ensuite à une question. La réponse à la question était facile à trouver, ce qui permettait de se concentrer sur la découverte de l’outil. Cette première interaction avait donc pour but de les préparer aux questions grammaticales qui ont suivi.

La première séance Elaastic avec les 5e

Première phase : réponses initiales aux questions

Les séances menées avec Elaastic avaient pour objectif d’amener les élèves à mieux comprendre le fonctionnement syntaxique des compléments d’objet et à être capables de les identifier par des manipulations syntaxiques. Selon Suzanne-G. Chartrand, « la pronominalisation est ici la manipulation la plus efficace, car les pronoms personnels comme les pronoms relatifs ont des formes qui varient selon leur fonction » (Les manipulations syntaxiques De précieux outils pour comprendre le fonctionnement de la langue et corriger un texte, CCDMD, 2012. Mais on pouvait s’attendre à ce que les élèves recourent plutôt aux questions traditionnelles qui ? quoi ? à qui ? à quoi ?… auxquelles ils sont habitués.

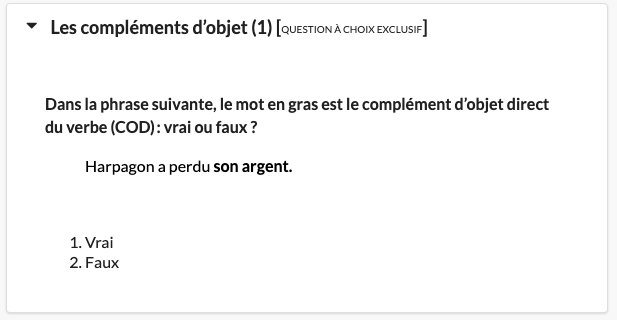

Dans les premières questions grammaticales auxquelles ils ont répondu, l’identification des compléments d’objet était simple et les questions traditionnelles fonctionnaient. La capture d’écran ci-dessous montre la première question, telle qu’elle apparaît sur l’écran de l’élève.

Figure 1 : la première question de la première séance.

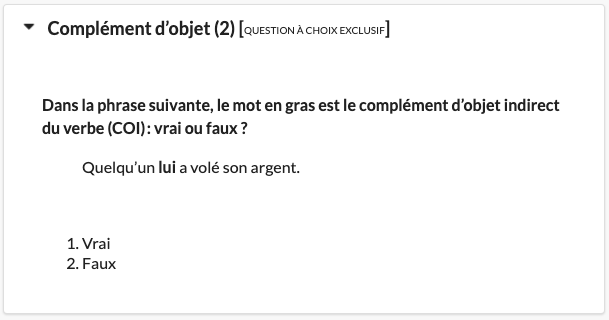

Ci-dessous la capture d’écran montre la deuxième question telle qu’elle apparaît sur l’écran de l’élève.

Figure 2 : la deuxième question de la première séance.

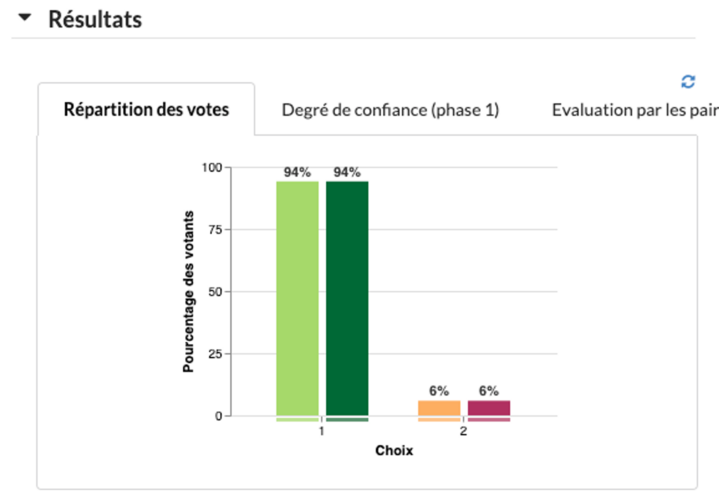

Les questions n’ont pas posé de difficultés aux élèves, qui ont quasiment tous répondu de façon correcte. Ci-dessous, le graphique des résultats à la première question montre que, lors de cette première phase (colonne vert clair), 94 % des élèves ont répondu juste.

Figure 3 : résultats de la première séance. En vert clair, c’est le taux de réponses correctes lors de la première phase. En vert foncé, le taux de réponses correctes lors de la deuxième phase. Les colonnes orange et mauve sont les taux de réponses erronées, lors de la première et de la deuxième phase.

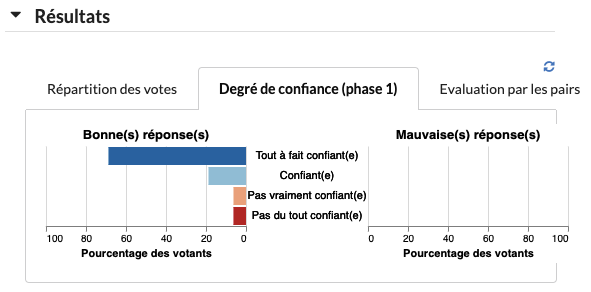

Enfin, ci-dessous, le graphique montre que les élèves qui ont répondu de façon correcte sont très confiants dans leurs réponses.

Figure 4 : représentation des degrés de confiance par réponse.

Mais ce sont les justifications données par les élèves de leurs réponses qui m’intéressent ici. Comme attendu, la très grande majorité des justifications reposait sur la question sémantique : « verbe + quoi ? ».

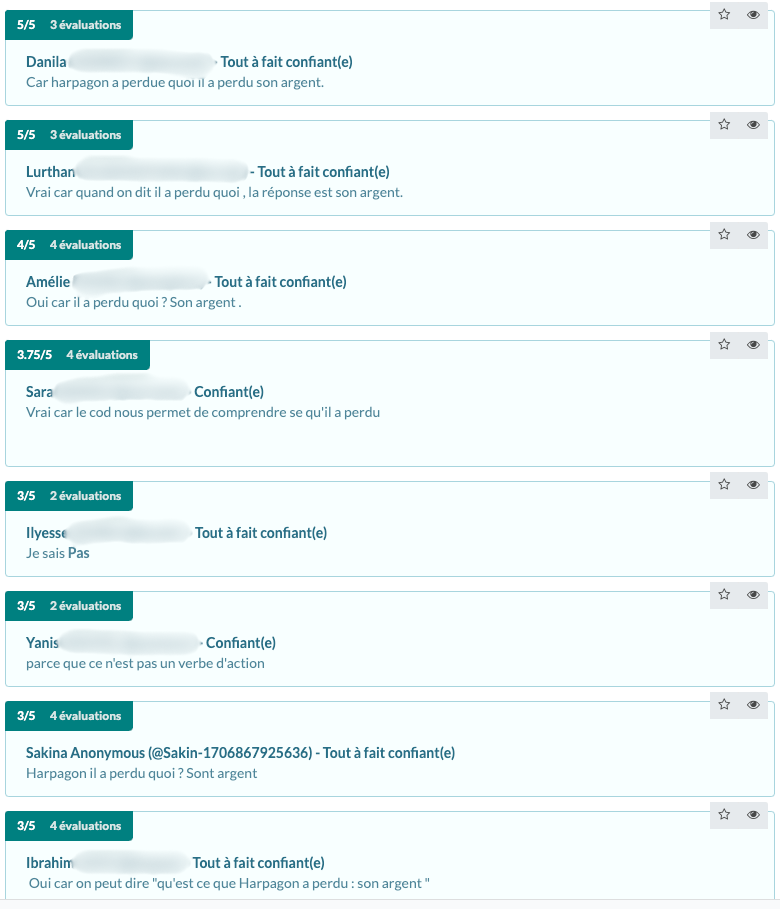

Figure 5 : le professeur peut voir l’ensemble des justifications données par les élèves et la popularité de chacune (score sur 5, ainsi que le nombre d’évaluations sur lequel repose ce score.

Deuxième phase : confrontation des points de vue

Lors de la phase de confrontation des points de vue, il est apparu, là encore sans surprise, que les justifications plébiscitées étaient celles qui justifiaient l’identification du COD par une question sémantique.

Il est à noter qu’après avoir évalué les réponses de leurs camarades dans cette phase de confrontation des points de vue, les élèves peuvent conserver ou modifier leur réponse initiale. Dans cette première séance, peu d’entre eux ont modifié leurs réponses initiales, puisque les justifications étaient majoritairement convergentes. Ainsi, le taux de réussite à la deuxième phase (colonne vert foncé dans le graphique ci-dessus) est-il identique à celui de la première phase.

Troisième phase : résultats et bilan

Lors de la troisième phase, les élèves ont découvert leurs résultats et nous en avons discuté à l’oral. Deux constats ont été faits : d’une part, dans les questions posées, ils ont su identifier les compléments d’objet ; d’autre part, ils utilisent très majoritairement la méthode « verbe + quoi » ou « verbe + à quoi ».

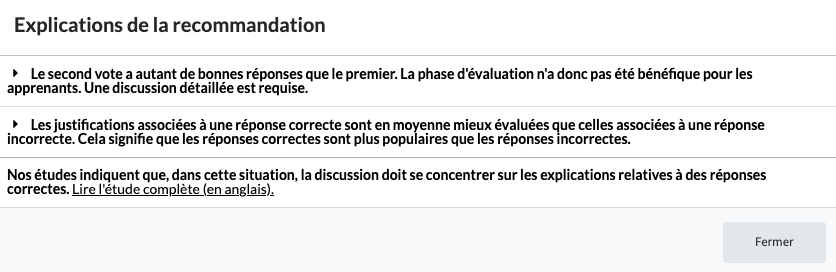

Il est à noter que la plateforme Elaastic donne des recommandations utiles pour cette phase de discussion. En l’occurrence, comme il n’y a pas d’amélioration des taux de réussite entre la première et la deuxième phase, la plateforme recommande de discuter des réponses données. Une justification de cette recommandation est également fournie, accompagnée d’une référence scientifique.

Figure 6 : la plateforme donne des recommandations en fonction de l’évolution des résultats entre les deux phases.

Deuxième séance

Première phase : réponses initiales aux questions

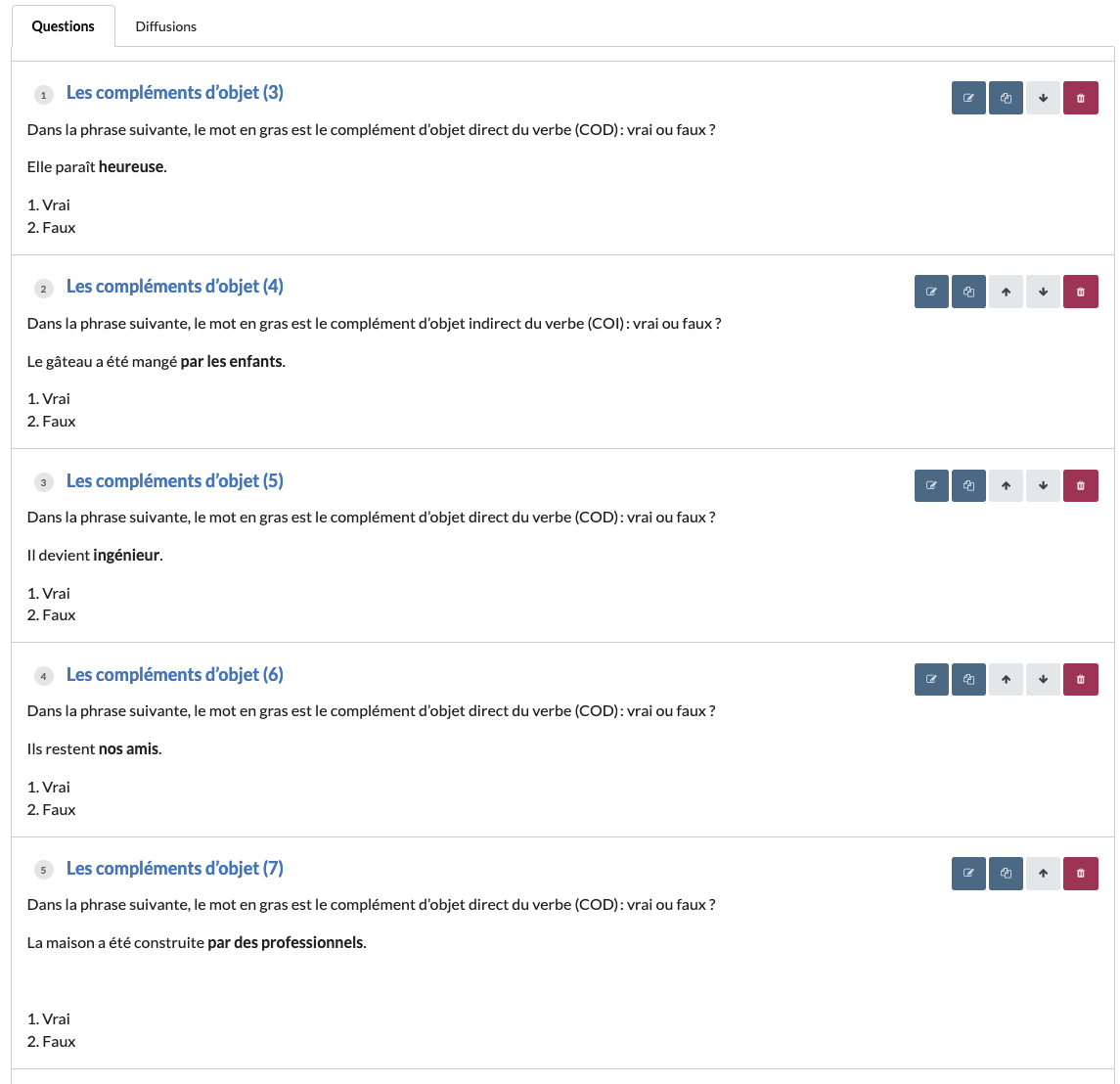

Lors de cette deuxième séance, les questions portaient sur des phrases problématiques, pour lesquelles la méthode utilisée majoritairement par les élèves lors de la première séance risquait d’induire des erreurs d’identification : des phrases avec des attributs du sujet et des phrases avec des compléments d’agent.

Figure 7 : les cinq questions de la deuxième séance.

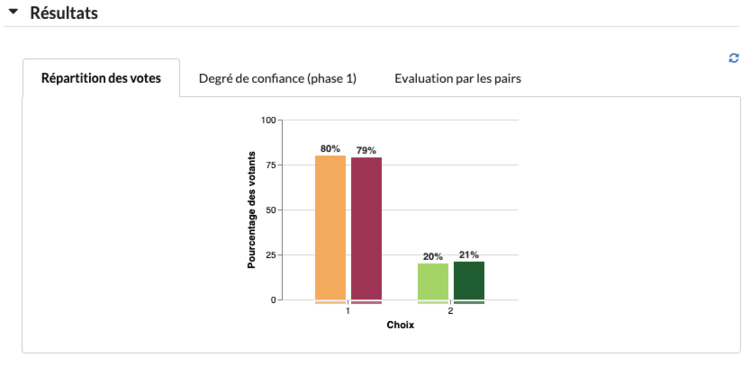

Comme je m’y attendais, les élèves ont confondu les attributs avec des COD et les compléments d’agent avec des COI. Ainsi, les réponses étaient-elles majoritairement erronées. Pour la première question, par exemple, il y a seulement 20 % de réponses correctes lors de la première phase.

Figure 8 : réponses à la première question : Dans la phrase suivante, le mot en gras est le complément d'objet direct du verbe (COD) : vrai ou faux ? − « Elle parait heureuse. »).

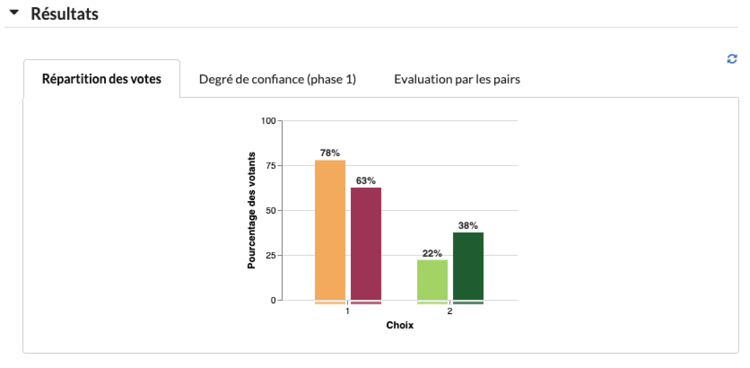

La deuxième question n’est guère mieux réussie, mais on constate une amélioration lors de la deuxième phase, sur laquelle on reviendra.

Figure 9 : réponses à la deuxième question : Dans la phrase suivante, le mot en gras est le complément d'objet indirect du verbe (COl) : vrai ou faux ? − « Le gâteau a été mangé par les enfants. »).

Les justifications données sont concordantes avec celles de la première séance, par exemple celle-ci pour la première question : « Car on dit "Elle parait quoi : heureuse" ».

Deuxième phase : confrontation des points de vue

On comprend néanmoins que les élèves sentent une difficulté avec la question « verbe + quoi ? » appliquée à un adjectif, puisque la justification qui a obtenu le meilleur score lors de la phase de confrontation des points de vue est : « Vrai, car on dit elle parait comment? reponse: Elle parait heureuse » (c’est moi qui souligne). Par ailleurs, la deuxième justification la plus populaire n’est pas sémantique mais syntaxique : « car le verbe est avant le cod ».

Bien sûr, ces raisonnements sont ici erronés, mais l’accès à ces représentations permettra, lors de la phase de bilan, de partir de ces intuitions pour mener un raisonnement grammatical plus juste.

D’autre part, il semble que pour la deuxième question par exemple, la phase de confrontation de points de vue ait permis une amélioration des résultats, puisque l’on passe de 22 % à 38 % de bonnes réponses. Cela peut s’expliquer par le fait que la justification qui a été le plus souvent présentée aux élèves par la plateforme, lors de cette phase de confrontation de points de vue, était la mienne, laquelle visait à leur faire prendre conscience que, dans cette phrase à la voix passive, « les enfants » était le sujet réel du verbe. Comme les justifications sont présentées aux élèves par Elaastic de manière anonyme, ils ne pouvaient pas savoir que j’étais lʼauteur de cette justification ; on peut donc supposer que c’est bien le contenu qui les a influencés.

Troisième phase : résultats et bilan

Dans la phase de bilan, après avoir vu les résultats, les élèves ont été particulièrement surpris. J’ai pu les interpeller sur leurs intuitions, mentionnées plus haut, pour établir ensemble le constat que la question sémantique « verbe + quoi ? » ne permettait pas à coup sûr d’identifier un COD et que des manipulations syntaxiques pouvaient être utiles. Nous avons ainsi abordé la question de la pronominalisation. Nous avons donc pu engager, grâce à Elaastic, une réflexion sur les caractéristiques des compléments d’objet, à partir d’interrogations que se sont réellement posées tous les élèves et non seulement ceux qui sont interrogés à l’oral.

Observations et résultats

L'outil me semble donc avoir facilité un engagement actif de tous les élèves, y compris ceux moins enclins à participer lors des séances où les échanges se font à l’oral. La confidentialité des réponses initiales a encouragé l’expression des conceptions individuelles des élèves, qui ont ensuite eu la possibilité de réviser leurs réponses après avoir lu les propositions divergentes des autres.

Avantages et limites

Avantages

L'utilisation d'Elaastic a permis de sonder efficacement tous les élèves, favorisant une démarche réflexive et une participation équitable.

Lors de la phase de confrontation aux réponses des autres élèves, le fait que les réponses divergentes soient présentées de façon anonyme a permis d’éviter les influences entre pairs.

Le fait que chaque élève soit invité à évaluer des réponses différentes de la sienne l’amène à adopter une posture réflexive sur la question posée. L’effet de cette posture s’est ressenti lors de la phase de bilan à l’oral, car j’ai constaté une plus grande participation des élèves et une réflexion plus aboutie que d’habitude.

Enfin, j’ai pu lancer plusieurs questions simultanément grâce à la flexibilité d'Elaastic, ce qui m'a permis d'adapter l'activité au rythme de chaque élève. Cette fonctionnalité s'est avérée particulièrement utile pour gérer les différences de rythmes d'apprentissage au sein de la classe.

Limites

L'une des principales difficultés rencontrées lors de ces séances ne tenait pas au logiciel Elaastic lui-même, mais au matériel informatique. Le nombre insuffisant de tablettes a obligé certains élèves à travailler en duo sur une seule tablette. Cependant, cette contrainte a également encouragé la collaboration, non seulement au sein des binômes mais aussi entre les différents groupes. Il semble que l'utilisation des tablettes favorise ces interactions. En revanche, lors des sessions en salle informatique, j'ai remarqué que les élèves étaient moins disposés à communiquer entre eux, ce qui a réduit les échanges et le partage d'idées.

Conclusion

Elaastic est un outil numérique prometteur pour l’apprentissage de la grammaire, favorisant la participation de tous les élèves et une posture réflexive. À la différence des exerciseurs classiques, il permet de donner accès à la diversité des raisonnements des élèves. Il a ouvert la voie à des discussions constructives sur le sujet de langue travaillé durant les séances.

Par ailleurs, il peut s'adapter aux différents rythmes d'apprentissage des élèves.

Dans la suite du dossier, d’autres exemples concrets d’utilisation dʼElaastic sont présentés pour aborder différents points de langue (usages de la virgule dans la phrase, fonctions syntaxiques, extensions du nom, phrase simple, phrase complexe, subordonnées…), dans un collège et dans un lycée professionnel.